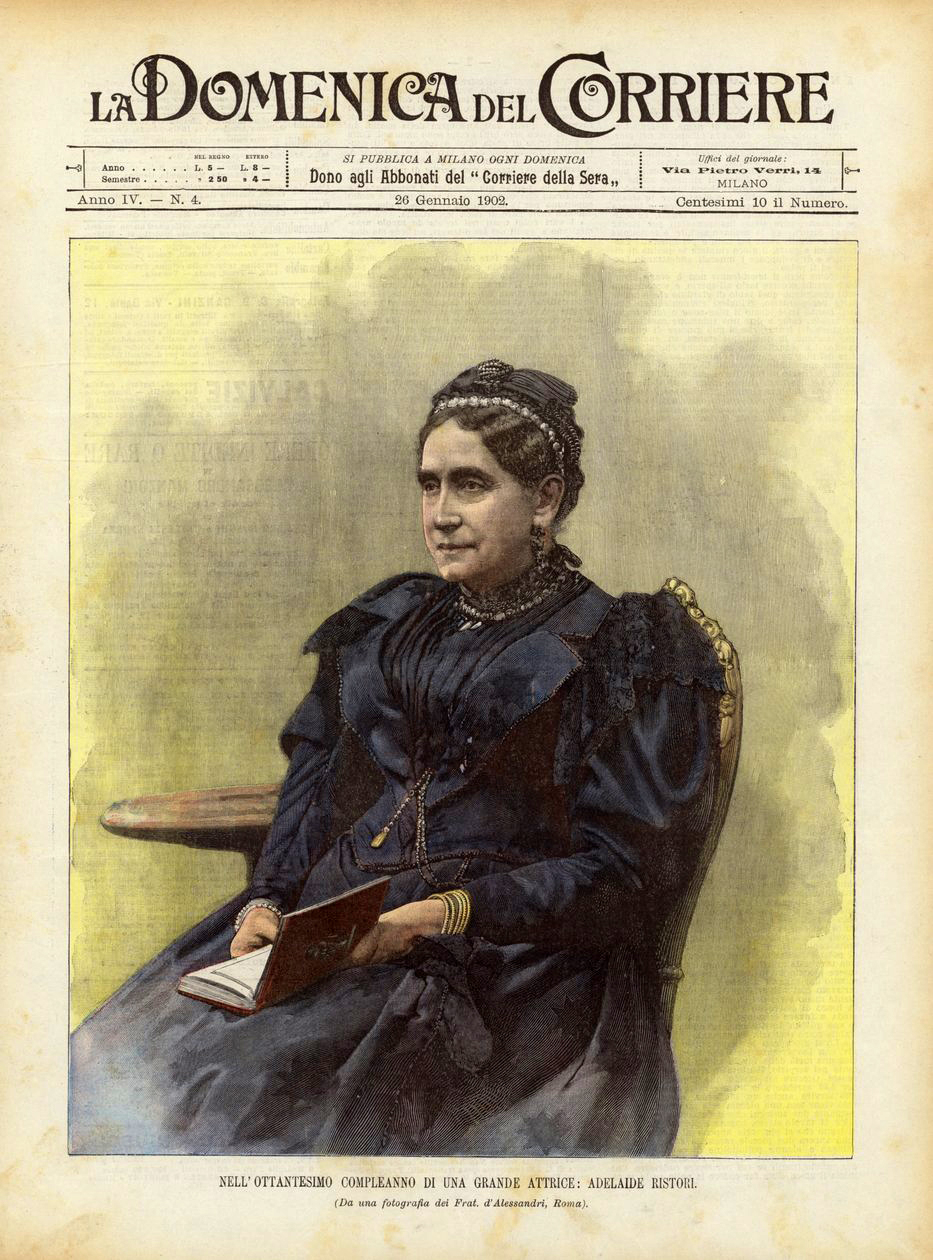

ADELAIDE RISTORI E LA PASTA ITALIANA IN FRANCIA

In questo 1902 il giovane re Vittorio Emanuele III ha fatto visita alla celebre attrice teatrale Adelaide Ristori (1822-1906) in occasione del suo ottantesimo compleanno, recandosi nel palazzo romano del defunto marito marchese romano Giuliano Capranica del Grillo (1822-1892) esponente della Nobiltà Bianca romana che riconosce la legittimità dello stato italiano. Una visita che fa scalpore soprattutto nella Nobiltà Nera, ma che ben s’inquadra nella vita dell’artista molto vicina alla Casa Sabauda, con le lodi anche di Camillo Benso conte di Cavour (1810-1861). Un’attrice che si dice abbia contribuito a far conoscere la cucina italiana negli Stati Uniti e in Francia e su questo desideriamo intervistarla quando siamo invitati nella sua residenza romana dopo aver segnalato la nostra origine parmigiana.

Gentile Signora la ringrazio di aver accettato la mia visita nella splendida cornice della sua dimora, perché vorrei chiederle, come le è stato anticipato, qualche notizia sulla sua esperienza della cucina italiana in Francia.

Sono io una anziana donna che ringrazio di questa visita che ho con piacere ho accettato. Sono nata a Cividale del Friuli e sono stata una ragazza precoce anche nelle capacità artistiche e inizio le mie esperienze nella Compagnia Reale Sarda ma è a Parma che appena a diciannove anni divento primattrice assoluta della Compagnia Imperiale di Sua Altezza Maria Luigia. Siamo agli inizi degli anni Quaranta dell’Ottocento e comincio a mietere successi e con il mio contributo la fama della Compagnia Imperiale cresce e così mi invitano in altre città iniziando da Roma.

In questo modo posso conoscere le mille cucine popolari dell’Italia e la nuova cucina borghese delle case signorili dove anche cibi popolari, come le paste, sono portate ad alti livelli gastronomici. Esperienze che potrò sviluppare anche sui vagoni ferroviari che permetteranno i miei successi.

Gentile Signora, mi deve scusare ma qui ho bisogno di un chiarimento.

Soprattutto in America, ma anche in Europa negli anni 1855 e 1885 dei miei migliori successi teatrali, quando mi debbo continuamente spostare da una città all’altra vi sono Compagnie Ferroviarie che affittano dei vagoni-appartamenti. Si prende un vagone che viene attaccato al treno fino a destinazione e dove si vive come in casa propria, in uno spazio di una ventina di metri con anticamera, salotto, camere da letto e gabinetti da toletta, stanze per la servitù, cucina, casse di ferro che custodiscono le provviste. È qui che debbo insegnare alla servitù a cucinare come Dio comanda e mettendo in pratica anche quanto imparato nella sua Parma, anche a cuocere la pasta con i suoi intingoli e quant’altro. Ed è poi mio marito che di queste mie carrieristiche parla in giro, per esempio ad Alessandro Dumas (1802-1870).

Gentile Signora cosa c’entra Alessandro Dumas in tutto questo?

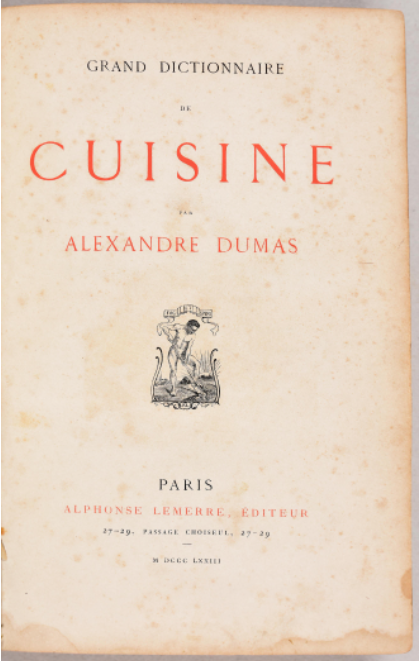

La vita è molto complicata e per questo molto interessante e ricordo di aver scritto che “L’arte è una emanazione della vita, di Dio – è la sicura guida per la ricerca del vero bello”. Ma veniamo al prolifico scrittore Alexandre Dumas (1802-1870) che per anni lavora sul Grand Dictionnaire de Cuisine pubblicato postumo nel 1873. Dumas per molti anni frequenta l’Italia, anche al seguito di Giuseppe Garibaldi (1807-1882) con un entusiastico reportage giornalistico pubblicato in volume col titolo Les Garibaldiens (1861) e certamente conosce i maccheroni e le altre paste come cibi popolari. Si dice anche che Dumas non è mai andato oltre il primo boccone e non piacendogli questo cibo non si preoccupa di sapere come si cuoce. Avendo bisogno della ricetta in particolare dei Maccheroni alla Napoletana si rivolge a Gioachino Rossini (1792-1868) che pare gli presenti degli improbabili maccheroni al tartufo che Dumas non mangia e dei quali Rossini non gli dà la ricetta. (N. d. I. – Forse Rossini non vuole ricordare quando ha composto l’ouverture dell’Otello in una cameretta di palazzo Barbaja, ove il più calvo e il più feroce dei direttori lo ha rinchiuso per forza, senz’altra cosa che un piatto di maccheroni, e con la minaccia di non poter lasciare la camera, vita natural durante, finché non avesse scritto l’ultima nota). Dumas si rivolge allora all’ambiente artistico italiano di Parigi e in particolare a Giuliano Capranica, marchese del Grillo, romano, autore drammatico e romanziere, che ho sposato nel 1847. In questo modo Dumas, a Parigi, viene a casa mia e gli indico dove acquistare i migliori maccheroni, gli faccio vedere come cuocerli, come preparare il sugo (ricordo ancora bene di aver detto di usare formaggio Parmigiano di primissima qualità) e lui assiste ad ogni fase della preparazione e a tavola inizia ad apprezzare i maccheroni italiani che anche tramite il suo Grande Dizionario di Cucina entreranno nella gastronomia e cucina francese e non solo.

Da quanto Lei mi dice ricordo qualche cosa soprattutto sulla diatriba tra Rossini e Dumas….

Scusi se la interrompo, ma diversi hanno scritto su quanto molto schematicamente le ho detto, spesso anche romanzando, come in alcune pubblicazioni tra le quali Alexandre Dumas, I maccheroni di Rossini, Paris, La Petite Presse, Correspondence n. 957, 1° dicembre 1868. Altri come Mauro Corticelli (1834-1899 ca.) hanno scherzato sulle mie capacità culinarie alludendo ad un possibile concorso culinario tra le tagliatelle, che so fare divinamente e il risotto di Giuseppe Verdi (1813-1901). Un fatto è incontrovertibile, Dumas con la mia ricetta ha contribuito a far salire i maccheroni e le paste (les pates dicono i francesi) da cibo povero a piatto gastronomico, anche per merito di quanto mezzo secolo prima ho imparato da giovane nelle diverse cucine italiane.

Dopo questa sua conclusione, che non posso non condividere, non mi resta che ringraziare in Lei la prima ambasciatrice della pasta italiana nel mondo, augurandomi di poterla ancora incontrare in questa sua magnifica dimora.